Les conséquences de la multiplication des événements climatiques extrêmes et de l’émergence de l’écoanxiété ne sont pas encore pris en charge de façon spécifique par les régimes d’avantages sociaux. Pourtant, leur impact sur la santé et la productivité des travailleurs est bien réel.

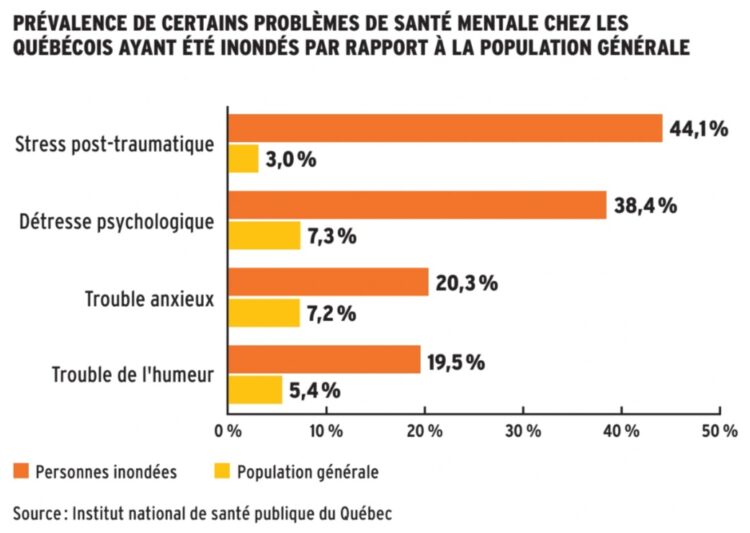

L’augmentation de la fréquence des événements météorologiques extrêmes expose de plus en plus de travailleurs canadiens à des sinistres causés par des incendies de forêt, des inondations ou des vents violents. Et même quand ils ne causent pas directement de sinistres, les changements climatiques nourrissent l’écoanxiété, particulièrement parmi les jeunes travailleurs.

Les propositions des fournisseurs de régimes d’avantages sociaux couvrent de nombreuses situations, qui peuvent inclure des éléments liés aux changements climatiques. Par exemple, l’écoanxiété peut être prise en charge dans le cadre du soutien psychologique. Les personnes souffrant d’asthme, dont la santé peut être altérée par la pollution, bénéficient des assurances médicaments. La prise de journées de congé peut être facilitée lorsqu’un employé est victime de l’inondation de son domicile, quand une politique de flexibilité du temps de travail est en place.

Mais le marché ne propose pas de couverture spécifique liée aux répercussions des changements climatiques sur les travailleurs.

Les consultants en avantages sociaux ne voient même pas encore émerger d’intérêt sur le marché. « Nous réalisons des analyses autour des impacts du climat sur les travailleurs, mais ce n’est pas encore un sujet de discussion avec nos clients », observe Cathy Perron, vice-présidente principale et chef de pratique, solutions pour la santé chez Aon.

« Il n’y a aucun doute qu’il s’agit d’une préoccupation croissante dans les entreprises, mais avec des actions qui sont encore embryonnaires, comme des comités verts chargés de réduire l’impact environnemental de l’organisation », observe Mario Messier, directeur scientifique chez Coesion SP (anciennement Groupe entreprise en santé).

25 600

Nombre de ménages canadiens qui ont été forcés de déménager en raison d’une catastrophe naturelle entre 2018 et 2022

Source : Statistique Canada

32 %

Proportion des sinistrés québécois des inondations printanières de 2019 affirmant avoir reçu moins de soutien concret ou moral qu’espéré

Source : Institut national de santé publique du Québec

Une incidence encore méconnue

Quand on se penche sur les données disponibles, on comprend vite pourquoi des produits ciblés ne sont pas encore apparus sur le marché des avantages sociaux. La raison est tout simplement qu’il n’existe presque aucune étude scientifique sur l’impact des changements climatiques sur les travailleurs au Québec et au Canada.

Certes, depuis dix ans, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a un programme qui vise à produire et à transférer des recherches scientifiques sur l’adaptation des travailleurs aux changements climatiques (ATACC). L’institut souhaite pouvoir estimer le nombre de travailleurs qui pourraient être touchés par les changements climatiques d’ici 2050, en tenant compte de différents scénarios climatiques. Ces évaluations visent à instaurer des mesures de prévention des dangers.

« Nous réalisons des analyses autour des impacts du climat sur les travailleurs, mais ce n’est pas encore un sujet de discussion avec nos clients. »

– Cathy Perron, Aon

« L’idée est de montrer ce qui pourrait arriver si on ne met pas en place des mesures de prévention », explique Ariane Adam-Poupart, conseillère scientifique spécialisée à l’INSPQ. Par exemple, le nombre de travailleurs indemnisés par la CNESST pour des problèmes reliés à l’exposition à la chaleur pourrait augmenter de 84 % d’ici 2050 dans un scénario optimiste, ou de 122 % dans un scénario pessimiste. Cette flambée pourrait être enrayée si des mesures additionnelles sont prises pour protéger les travailleurs.

Cependant, les travaux de l’INSPQ se limitent à identifier les dangers qui seront exacerbés par les changements climatiques, et les mesures de prévention générales qui peuvent être mises en place.

Les impacts des changements climatiquessur les travailleurs québécois

L’INSPQ a produit un cadre conceptuel qui recense l’ensemble des dangers et des conditions auxquels les travailleurs québécois seront davantage exposés en raison des changements climatiques : www.inspq.qc.ca/sante-au-travail/atacc

Certains impacts sont directs :

- Hausse des températures, vagues de chaleur, dégradation de la qualité de l’air, hausse de la concentration des pollens dans l’air, hausse de l’exposition aux rayonnements UV

- Hausse des zoonoses, les maladies et les infections transmises par les animaux aux humains, notamment la maladie de Lyme

- Hausse de la fréquence et de la sévérité des événements météorologiques extrêmes, comme les inondations majeures, les feux de forêt et les tempêtes

D’autres impacts sont indirects :

- Perturbation des écosystèmes agricole, aquatique, forestier et glaciaire. Les travailleurs qui dépendent de ces écosystèmes sont affectés par ces changements, qui produisent de plus grandes variations dans les récoltes, donc dans les revenus, avec des conséquences sur la santé mentale

- Variations du contexte socio-économique : la fonte du pergélisol dans le nord du Québec dégrade les routes et les ponts de glace, avec des risques accrus d’accidents

- Développement d’industries vertes ayant des retombées positives pour l’environnement, mais pas nécessairement positives pour la santé de leurs travailleurs

Une première étude économique

De son côté, François Castonguay, professeur adjoint à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, vient de lancer une étude intitulée « Santé et adaptation des travailleurs agricoles du Québec face au changement climatique : évaluation des coûts ». Il s’agit d’une des premières études québécoises qui se penchent sur les conséquences économiques des changements climatiques pour les travailleurs.

Cette étude porte sur le secteur de l’agriculture « parce qu’on pense que les travailleurs agricoles sont disproportionnellement touchés de par la nature de leur travail », explique François Castonguay. Au Québec, des données médico-administratives permettent d’observer de la surmortalité et des admissions supplémentaires dans les hôpitaux à la suite d’événements climatiques. Mais comme les données sont anonymisées, les emplois des personnes concernées ne sont pas connus, indique-t-il. Il n’est donc pas possible de déterminer les conséquences des changements climatiques sur les travailleurs.

L’étude de François Castonguay vise à quantifier les impacts des changements climatiques sur les travailleurs agricoles, et sur le secteur agricole en général, y compris les conséquences sanitaires et les coûts engendrés dans le système de santé. « On peut se demander comment les changements climatiques affectent la productivité des travailleurs agricoles. On sait que cela peut affecter leur santé mentale, car leur gagne-pain dépend du climat, ce qui augmente l’incertitude et leur précarité financière », explique François Castonguay.

1,5 million

Nombre de logements se trouvant dans des zones à haut risque d’inondation au Canada

Source : Institut climatique du Canada

L’objectif est de mesurer la perte de productivité et de déterminer quelles mesures d’adaptation pourraient réduire ces pertes. Il s’agira alors de voir qui bénéficierait de ces mesures, et donc qui a intérêt à les financer, ce qui permettra de mieux aligner les objectifs du gouvernement et du secteur privé, dont les employeurs, explique François Castonguay.

« Au minimum, chaque organisation devrait disposer d’un contrat-cadre avec un fournisseur pour les situations d’urgence afin d’avoir un accès direct au service le jour où un événement frappe. »

– Mélina Lamarche, Normandin Beaudry

Une nouvelle enquête sur l’écoanxiété

Pour sa part, Beneva a choisi de prendre les devants pour pallier le manque de données. L’assureur vient d’annoncer le lancement d’une enquête sur l’écoanxiété, destinée à mesurer l’incidence de ce sentiment de mal-être sur les travailleurs canadiens. « Peut-elle générer des arrêts de travail ? Ou provoquer la consommation de médicaments ? Nous ne disposons d’aucune donnée probante qui permet de mesurer de tels impacts », relève Benoit Bilodeau, vice-président national, ventes et expérience partenaires à Beneva. Cette enquête débutera cet été au sein de la Chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail de l’Université Laval. L’étude s’appuiera sur un sondage réalisé par la firme Léger auprès de 2 500 à 3 000 employés de PME canadiennes, qui sont participants de régimes d’assurance collective de Beneva.

L’assureur mise sur cette enquête pour mieux comprendre l’écoanxiété, et pouvoir ensuite proposer une offre adaptée. « Nous souhaitons arriver avec des solutions actives comme des programmes de gestion, des accompagnements auprès d’employeurs avec de la télémédecine ou des programmes d’aide aux employés ciblés sur l’écoanxiété, de la formation… Cela peut être très vaste, mais nous avons besoin de mesurer avant de déterminer quelles solutions précises nous pourrons apporter », détaille Benoit Bilodeau.

Analyser les réclamations

Même sans détenir de données précises, les organisations peuvent déjà analyser les réclamations émises par leurs employés afin de cerner les enjeux liés au climat, suggère Cathy Perron. « Il est important de comprendre sa population, et de comprendre comment les conditions de santé peuvent se dégrader à un moment donné. » Par exemple, pour les gens qui font de l’asthme, il est problématique de vivre dans un air pollué par la fumée des incendies de forêt.

Les organisations devraient alors se demander ce qu’elles peuvent faire de manière proactive pour aider leurs employés. « On devrait toujours se poser cette question, en fonction des enjeux de santé de notre population d’employés », souligne Cathy Perron. Une partie des réponses peut déjà se trouver déjà dans le programme d’aide aux employés (PAE) offert par l’organisation. « On devrait vérifier les ressources dont on dispose et comment les mettre de l’avant pour soutenir les employés », explique Cathy Perron.

Une autre possibilité est de se tourner vers l’assurance paramétrique. Il s’agit d’un produit qui permet à une organisation de se prémunir contre un événement, explique Cathy Perron. Une organisation à risque d’inondations pourrait souscrire une assurance qui déclenche un paiement automatique lorsqu’un critère est satisfait, par exemple le nombre de millimètres d’eau reçus en une journée. Le montant versé par l’assurance pourrait alors être réparti entre les employés qui ont été touchés par l’événement climatique. Ce type d’assurance est payé rapidement puisqu’il suffit que le critère soit satisfait (par exemple, un certain nombre de millimètres de précipitations) pour que le versement ait lieu. Contrairement aux assurances traditionnelles, aucune analyse de sinistre n’est requise.

Des pistes à envisager

À l’avenir, on pourrait voir se développer des parcours de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) propres à l’écoanxiété. « Pour ce qui est lié aux événements climatiques extrêmes, cela va prendre des études et de la recherche sur le sujet pour en arriver là. On en est au tout début avant qu’un produit émerge. Inévitablement, ça va voir le jour. C’est devant nous », considère Mélina Lamarche, conseillère principale, santé chez Normandin Beaudry.

En attendant, l’organisation peut aussi mobiliser ses employés dans la lutte au changement climatique, en les faisant participer à des initiatives concrètes. « Cela permet d’inclure les employés dans une solution où l’organisation fait une différence. On met l’accent sur ce qu’on contrôle, comparativement à ce qu’on ne contrôle pas comme individu. C’est une forme de prévention en matière d’écoanxiété », explique Mélina Lamarche.

235 458

Nombre de Canadiens évacués en raison de feux de forêt en 2023

Source : Ressources naturelles Canada

Quand des événements traumatiques liés au climat surviennent, une organisation qui déploie des pratiques organisationnelles favorisant l’espace de parole aide ses employés à s’exprimer sur ce qu’ils vivent, ajoute-t-elle.

Il ne faudrait pas oublier que beaucoup d’organisations n’ont pas de programme d’aide aux employés, rappelle Mélina Lamarche. « Au minimum, chaque organisation devrait disposer d’un contrat-cadre avec un fournisseur pour les situations d’urgence afin d’avoir un accès direct au service le jour où un événement frappe », soutient-elle.

« Nous souhaitons arriver avec des solutions actives comme des programmes de gestion, des accompagnements auprès d’employeurs avec de la télémédecine ou des programmes d’aide aux employés ciblés sur l’écoanxiété, de la formation… Cela peut être très vaste, mais nous avons besoin de mesurer avant de déterminer quelles solutions précises nous pourrons apporter.»

– Benoit Bilodeau, Beneva

D’ici à ce que les données soient disponibles, une erreur est à éviter : les employeurs devraient faire attention de ne pas se focaliser uniquement sur les besoins qui semblent les plus évidents, souligne Annie Boilard, formatrice et conférencière en leadership, gestion et communication. Un travailleur qui effectue des tâches physiques à l’extérieur souffrira des vagues de chaleur, et il doit être soutenu.

Mais le soutien au travailleur en matière de changement climatique ne doit pas se limiter à la seule situation des employés dans leur milieu de travail. « Un employé qui vit une vague de chaleur avec la climatisation au bureau… mais qui n’a pas de climatisation à son domicile, qui se réveille la nuit parce que son enfant a trop chaud, et qui se fait appeler par l’école pour venir chercher son enfant qui ne se sent pas bien parce qu’il n’y a pas non plus la climatisation à l’école, c’est un employé qui devrait être soutenu », illustre Annie Boilard. Et c’est sans compter sur les relations de travail, forcément plus tendues lorsque tout le monde subit une vague de chaleur intense.

L’ensemble des conséquences — évidentes ou cachées — des changements climatiques sur les travailleurs devrait donc être pris en compte, au risque de les payer de plus en plus cher.

• Ce texte a été publié dans l’édition de juin 2025 du magazine Avantages.

Vous pouvez également consulter l’ensemble du numéro sur notre site Web.